Précarité des aînés : à Saint-Georges-de-Noisné, une retraitée de 70 ans témoigne de son quotidien précaire

Je vous emmène aujourd’hui à Saint-Georges-de-Noisné, petit village des Deux-Sèvres, pour écouter une retraitée qui vit avec une pension qui ne couvre pas toujours le strict nécessaire. La précarité des aînés n’est pas qu’un chiffre: c’est le quotidien de personnes comme Hélène, 70 ans, qui raconte près de chez nous ce que signifie « faire avec peu » quand les factures s’accumulent et que les aides restent insuffisantes. Dans ce reportage, je cherche à comprendre pourquoi les seniors ruraux, isolés ou touchés par de faibles pensions, doivent jongler chaque jour avec les choix difficiles, sans que les élans de solidarité nationale ne viennent tout réparer d’un seul coup. Le constat, simple et sans fard : partir en retraite ne devrait pas rimer avec rester enfermé dans une précarité qui empêche de vivre dignement. Le sujet est d’actualité et résonne bien au-delà de ce petit village.

| Catégorie | Population estimée | Exemple typique |

|---|---|---|

| Seniors en précarité (60 ans et plus) | environ 2 millions | isolement, revenus sous le seuil, difficultés de mobilité |

| Retraités agricoles | environ 1 million | pensions modestes, dépendance au travail passé, coûts variables |

| Personnes vivant seules | environ 19 % des plus de 60 ans | isolement accru, peu d’aide extérieure |

Témoignage et réalité locale : le quotidien d’Hélène

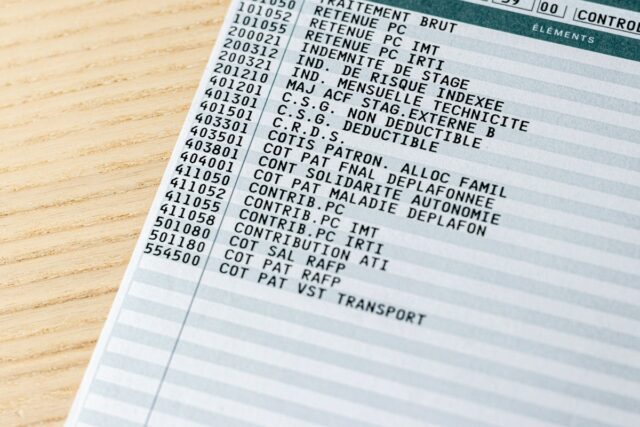

Je rencontre Hélène Blaud chez elle, dans une maison calme des environs, les papiers éparpillés sur la table du salon. À 74 ans, elle vit avec une pension d’environ 1 123 euros nets par mois. Sa réalité ressemble à celle de milliers d’autres aînés ruraux : « On vit toujours dans une espèce de précarité, on s’adapte chaque jour », me confie-t-elle entre deux gorgées de café. Son mari, autrefois éleveur, percevait une pension proche du sien. « Mon mari à 1 112 euros, il a travaillé toute sa vie », dit-elle, esquissant un sourire résigné. Voyager ou se faire plaisir devient un calcul autant financier qu’émotionnel : les voyages restent possibles, mais uniquement en collectif, avec d’autres retraités, et les contraintes restent nombreuses.

Les défis quotidiens de l’autonomie se lisent dans chaque détail: « Quand on veut se déplacer tous les jours, on nous dit que les retraités sont responsables des accidents », note-t-elle, tout en précisant que l’autonomie passe avant tout par une voiture dans les zones rurales. Le réseau de transport public, peu dense, ne comble pas le besoin réel. « On n’a pas toujours un bus qui passe devant chez nous », ajoute-t-elle, et l’inquiétude pour l’avenir grandit lorsque les capacités d’endettement ou les coûts des soins augmentent.

En milieu rural, la vie active n’a pas quitté les habitudes : « je dois m’occuper moi‑même », explique-t-elle. Cette indépendance forcée peut peser lourd lorsque les services publics, les aides et les soutiens ne suivent pas. Elle siège aussi au syndicat FNSEA comme représentante des anciens exploitants, rappelant qu’en France, près d’un million de retraités agricoles existent et que leur réalité est souvent différente de celle des citadins avec des salaires plus élevés. Pour elle, le sentiment d’être « décalée avec les élus » est réel : les politiques publiques apparaissent loin des difficultés concrètes vécues par les retraités ruraux et les petites entreprises agricoles.

Cette journée-type illustre une problématique plus large : la mobilité et le coût de la vie, deux éléments qui font la différence entre pouvoir vivre et devoir se restreindre. Dans les Deux-Sèvres comme ailleurs, des choix pesants s’ajoutent à la liste des dépenses quotidiennes : alimentation, énergie, logement, santé et transports. L’image d’Hélène, casque sur les lunettes rouges et une boîte de documents sous le bras, illustre le quotidien d’une part non négligeable de nos aînés, pour qui chaque euro compte et chaque dépense peut être un dilemme moral.

Pour mieux comprendre cette situation, je m’appuie sur des données nationales et des témoignages locaux : en 2025, environ 2 millions de seniors seraient touchés par la précarité et près d’un million d’entre eux seraient des retraités agricoles, ce qui met en lumière une double réalité, rurale et professionnelle, parfois oubliée des grandes discussions budgétaires. Des chiffres qui parlent d’eux‑mêmes et qui nécessitent des réponses concrètes et ciblées.

Si vous cherchez des ressources concrètes, sachez que plusieurs associations et réseaux sociaux d’aide peuvent apporter une aide rapide et adaptée : la retraite progressive, des aides méconnues pour les pensions modestes, et des réseaux d’aide locaux comme les sections locales des associations d’aide aux personnes âgées. Pour Hélène, le chemin est clair : s’unir, échanger et faire entendre les besoins réels des retraités vivant en milieu rural.

Les chiffres qui écrivent la réalité des seniors en 2025

Pour compléter le témoignage d’Hélène, voici quelques repères utiles sur la précarité des aînés dans le pays :

- La proportion de personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté est en hausse, avec des particularités marquées parmi les femmes et les personnes seules.

- Les retraites agricoles restent parmi les plus faibles, avec des défis spécifiques liés au coût de la vie en milieu rural et à la mobilité.

- Les aides publiques existent, mais leur accès et leur suffisance restent des sujets de débat et d’amélioration continue.

Plusieurs sources et rapports récents soulignent l’importance de renforcer les filets de sécurité, notamment pour les aidants et les retraités qui n’ont pas accès facilement à des services publics dans les petites communes. Vous pouvez explorer les questions d’aides et de minima grâce à ces pages qui déroulent, pas à pas, les dispositifs et les conditions d’éligibilité :

- 541 euros par mois et la réalité des moyennes

- la retraite progressive et son envol potentiel

- aides méconnues pour pensions modestes

- prime senior et conditions d’éligibilité

- chômage élevé et précarité du chauffage

Comment les réseaux d’aide et les dispositifs publics peuvent-ils soutenir les aînés ?

La réalité d’Hélène s’inscrit dans un paysage d’associations et de dispositifs qui, sur le papier, existent pour soutenir les plus fragiles. Secours populaire, Les Petits Frères, Restos du Cœur, Fondation Abbé Pierre, Croix-Rouge française, UNCCAS et Emmaüs jouent un rôle crucial en apportant alimentation, accompagnement, et solutions de logement ou d’urgence. Dans les campagnes et les villes, ces réseaux proposent des aides alimentaires, des accompagnements à domicile et des actions de solidarité qui permettent, au moins temporairement, de soulager le budget des ménages concernés. Pour les ruraux comme Hélène, l’accès à ces aides peut être une porte de sortie pratique lorsque les pensions peinent à couvrir les dépenses fixes du quotidien.

- Repas et denrées alimentaires grâce aux Restos du Cœur et au Secours populaire.

- Accompagnement et conseils grâce à l’action des associations locales et nationales.

- Aides financières ponctuelles et soutien à l’énergie et au logement via les réseaux associatifs et les services sociaux.

Pour approfondir les possibilités, n’hésitez pas à consulter des ressources locales et nationales, et à contacter les services sociaux de votre territoires. Ces ressources peuvent réduire les coûts immédiats et faciliter l’accès à des solutions sur le long terme. Par ailleurs, des aides spécifiques existent parfois régionalement et peuvent être accordées en fonction des situations particulières, comme le montre l’évolution des dispositifs d’aide à domicile et des allocations ciblées pour les seniors.

Développement et perspectives : ce que disent les chiffres et les récits

Les chiffres 2025 peignent une image lourde mais utile pour guider les décisions publiques et privées. Le nombre croissant de seniors en difficulté met en lumière les limites des aides actuelles et l’importance d’un maillage plus fin, notamment en milieu rural. Les récits comme celui d’Hélène montrent que les solutions nécessitent une approche globale : mobilité adaptée, prestations de santé accessibles, et soutien social renforcé pour prévenir l’isolement.

Pour ceux qui cherchent à comprendre ce que cela signifie concrètement, plusieurs questions reviennent inévitablement : comment s’assurer que les aides restent suffisantes face à la hausse des coûts ? Comment rapprocher les services des habitants vivant loin des centres urbains ? Comment encourager les collectivités et les associations à travailler ensemble pour améliorer le cadre de vie des aînés ? Ces questionnements restent au cœur des débats publics et alimentent les discussions autour des réformes futures.

Ce que chacun peut faire dès maintenant

Si vous êtes concerné ou si vous soutenez une personne âgée, voici quelques pistes pratiques :

- Vérifier son dossier de retraite et, le cas échéant, solliciter les aides complémentaires qui existent pour les pensions modiques.

- Explorer les programmes régionaux et locaux d’assistance énergétique ou de transport adapté.

- Se tourner vers les réseaux d’aide et de solidarité pour obtenir du soutien ponctuel ou des conseils personnalisés.

En parallèle, je pense souvent à l’importance des échanges humains autour d’un café : discuter avec des voisins, des associations et des élus permet de rappeler que personne n’est seul face à la précarité des aînés et que chaque territoire peut trouver des solutions adaptées et humaines.

Tableau récapitulatif des constats et réponses possibles

| Constat | Réponses possibles | Ressources associatives |

|---|---|---|

| Revenus de retraite insuffisants | Aides ciblées, minima sociaux, retraite progressive | Secours populaire, Les Petits Frères, Restos du Cœur |

| Mobilité limitée en milieu rural | Transports adaptés, services de proximité | Emmaüs, Fédération nationale des associations |

| Isolement et fragilité sociale | Aide à domicile, activités communautaires | Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique |

FAQ

Comment vérifier si je suis éligible à une aide spécifique pour les retraites modestes ?

Rapprochez-vous des services sociaux locaux et consultez les pages officielles dédiées aux aides pour pensions faibles, qui décrivent les conditions et démarches à suivre.

Quelles aides immédiates peuvent m’aider sans attendre longtemps ?

Des aides alimentaires, des prestations d’urgence et des aides au logement existent via des associations et des dispositifs régionaux. Prenez contact avec une antenne locale pour une évaluation rapide.

Comment rester mobilisé en milieu rural avec peu de moyens ?

Utiliser les réseaux d’entraide, les transports publics disponibles et les services de proximité; participer à des activités communautaires peut aussi limiter l’isolement et renforcer le réseau local.

Conclusion : la précarité des aînés est une réalité complexe qui exige une approche coordonnée entre les politiques publiques, les associations et les acteurs locaux. Le témoignage d’Hélène, comme celui de tant d’autres retraités, rappelle que la dignité passe par un coût de vie assumable, une mobilité adaptée et une écoute active des besoins spécifiques des territoires ruraux. La lutte contre la précarité des aînés demeure un enjeu majeur qui nécessite des actions concrètes et un engagement collectif. Proche de chez nous, elle mérite toute notre attention et nos solutions adaptées pour que personne, à Saint-Georges-de-Noisné ou ailleurs, ne doive choisir entre chauffage et repas en fin de mois. La précarité des aînés reste une priorité à traiter avec intelligence et sensibilité.

Laisser un commentaire